Francisco Torres

Lampedusa como metáfora

(Página Abierta, 229, noviembre-diciembre de 2013).

Lampedusa y la respuesta a Lampedusa constituye un espejo, no grato pero fiel, de nuestra situación. Todos los políticos europeos han manifestado su consternación ante la tragedia de Lampedusa para, a continuación, reafirmar la línea securitaria como única (falsa) alternativa y continuar generando una impotencia inducida que actúa como sedante ante tanto muerto pero también como disolvente de los valores y la conciencia democrática. Es la misma lógica argumental que se aplica en otros ámbitos. Piénsese en la política de austeridad, la reforma laboral o la reforma de las pensiones. Excepto los neoliberales más ciegos, ya se reconocen los efectos negativos de esas políticas en términos de recesión económica, empobrecimiento y pérdida de cohesión social, pero al presentarse como políticas inevitables, aunque dolorosas, se pretende desautorizar la crítica o aun el debate, generar una aceptación pasiva y legitimar los hachazos al “contrato social europeo”.

En mi opinión, uno de los aspectos básicos de la oposición al actual cambio de sociedad que se nos está imponiendo es la deslegitimación de esas lógicas de la inevitabilidad. Dicho de otra forma, a pesar de la fatiga y la melancolía que genera repetir lo ya conocido, hay que realizar un esfuerzo de pedagogía social para aportar datos y puntos de vista, otras visiones y otras soluciones. Una tarea cotidiana, cara a cara, en nuestros ámbitos más próximos. Todo lo que conforma la tragedia de Lampedusa, y no sólo los muertos, es conocido y expuesto en detalle por María Gascón y Javier de Lucas en otros artículos de este número de Página Abierta. Por mi parte, seleccionaré algunos aspectos para ilustrar las afirmaciones anteriores.

Las vergüenzas que mostró Lampedusa

El pasado 2 de octubre murieron trescientas ochenta y siete personas de origen somalí y eritreo a pocas millas de la isla de Lampedusa; no era el único caso, durante 2011, coincidiendo con el conflicto libio, se recogieron dos mil setecientos cadáveres. La conmoción se debió al número de muertos, la cantidad de niños y el grito de horror de toda una isla que simbolizó el mensaje de su alcaldesa, Giusi Nicolini, al primer ministro italiano: “El mar está lleno de muertos. Venga aquí a mirar al horror a la cara. Venga a contar los muertos conmigo”.

La consternación aumentaba conforme se conocían detalles del naufragio y se hacía evidente la gestión oficial. Diversos supervivientes declararon que tres barcos los habían avistado sin prestarles socorro, extremo negado por las autoridades italianas al mismo tiempo que otros recordaban que la ley Bossi-Fini penaliza el auxilio a los inmigrantes irregulares y que, según la alcaldesa Nicolini, “nuestro país ha procesado a pescadores y armadores que han salvado vidas humanas por complicidad con la inmigración clandestina” (El País, 4-10-2013). La ley italiana penaliza la primera ley del mar: salvar al náufrago. Hay más. La ley Bossi-Fini estableció que la inmigración irregular es un delito. Los supervivientes, por tanto, son considerados criminales y confinados en albergues ya sobresaturados a la espera de su repatriación. Por el contrario, en un gesto de suprema hipocresía, a los muertos se les concedió la nacionalidad italiana a título póstumo. Lo que las autoridades concibieron como un honor a los ahogados transmitía, sin embargo, un lúgubre mensaje: sólo los aceptamos muertos. El funeral de Estado anunciado por el primer ministro Letta se resolvió finalmente con un acto oficial en Sicilia, sin féretros, sin los compañeros de los muertos y sin la gente de Lampedusa.

A pesar de tanta chapuza, otros aspectos fueron muy medidos. En todo momento, tanto las autoridades como la inmensa mayoría de los medios de comunicación han hablado de inmigrantes irregulares. Sin embargo, las víctimas de este naufragio eran refugiados o, en rigor, serios demandantes de asilo y refugio, que habían realizado un viaje de casi 4.000 kilómetros desde Somalia y Eritrea, países que han conocido y conocen una sucesión de guerras, conflictos e inseguridad física extrema.

Ocho días después, el 11 de octubre, un nuevo naufragio arrojó la cifra de veintidós ahogados de origen sirio y otros sesenta desaparecidos. A pesar de la guerra civil en Siria, se les calificó, igualmente, como inmigrantes irregulares. Una calificación u otra no modifica la tragedia pero se trataba y se trata de obviar el incumplimiento palmario de las obligaciones legales de los países europeos respecto a estos peticionarios de asilo y refugio, evitar asumir “nuevos costes” y enviar un mensaje disuasorio a otros posibles candidatos.

Un mes después, desaparecido el tema de los titulares, se puede hacer balance de la respuesta de Italia y de la Unión Europea. En ambos casos, con la “Operación Mar Seguro” italiana y el llamamiento a reforzar el Frontex de la comisaria europea de Interior, se apuntalaba la línea securitaria. En ese contexto, el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, ponía como ejemplo a España que, gracias a los convenios de colaboración con Marruecos, Mauritania y Senegal, había reducido de forma espectacular el número de cayucos llegados a Canarias. Dicho de otra forma, Fabius apelaba a generalizar la externalización de las fronteras, haciendo de los Estados ribereños del sur Estados “tampón” que eviten la salida de inmigrantes y se comprometan a aceptar a los expulsados (a cambio, como sucede en el caso español, de ayudas diversas). Una fórmula que, aparte de otras consideraciones, es inviable en el caso de Estados fallidos o semifallidos, como la Libia actual.

Si se expurgan las declaraciones oficiales, la línea de redoblar la vigilancia y externalizar fronteras se presenta como la única alternativa, dado que no podemos acoger a todo el mundo y además la población europea no lo aceptaría (y, aquí, los políticos de cada país miran de reojo a sus fuerzas xenófobas).

¿Hay alternativas?

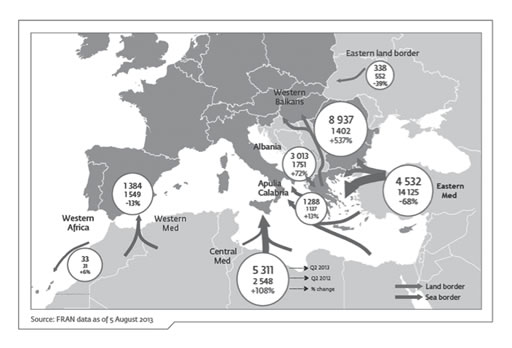

Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, por sus siglas en inglés), «el número de personas que cruzan las fronteras marítimas del sur de Europa empleando embarcaciones… ascendió a unas 10.000 en 2010, se elevó a 70.000 en 2011 tras la Revolución del Jazmín en Túnez y la guerra civil en Libia, para caer de nuevo a 20.000 en 2012» (1). Otras fuentes elevan estas cifras para lo que llevamos de 2013, en particular como consecuencia de la guerra siria. En todo caso, hablamos de cifras nada exorbitantes y que pueden ser absorbidas sin problemas por el conjunto de la Unión Europea, máxime si las comparamos con los centenares de miles de refugiados sirios en Líbano.

Hay medidas que no sólo son factibles, sino obligaciones legales. Debe aplicarse el Derecho del mar que hace de salvar náufragos la primera obligación de todo buque y, en coherencia, derogar la ley Bossi-Fini y cualquier otra norma que penalice el auxilio a los inmigrantes irregulares cuya vida peligre en el mar. Inmigrantes irregulares que son, en muchos casos, peticionarios de asilo y refugio y que deben ser tratados como tales en cumplimiento de los pactos y convenciones internacionales firmados por los países europeos. Estas personas tienen que ver reconocido su derecho a que, al menos, se estudie su situación, se le conceda un trato digno y una atención adecuada mientras tanto y que, en todo caso, se respete el principio de no devolución al país de origen u otros cuando corra peligro su integridad.

La aplicación de estas obligaciones legales, en serio, supone replantearse la línea crecientemente restrictiva de la política de asilo europea y establecer una política de acogida que para ser viable tiene que ser común, basada en un reparto equitativo y la colaboración entre los países miembros (2). La Unión Europea tiene los medios, falta la voluntad y la decisión política.

Estas medidas a corto plazo se dirigen, sobre todo, a evitar más tragedias como la del pasado 2 de octubre y dignificar el trato a las personas que huyen de guerras y persecuciones. Sin embargo, la frontera entre el refugiado (político) y el inmigrante (económico) no es clara ni definida, en particular cuando se trata de países altamente empobrecidos y con altos niveles de inseguridad y violencia. La cuestión del recelo a los refugiados que, sin embargo, podemos y debemos acoger, se basa y fundamenta en el recelo a la inmigración que se caracteriza como estrictamente económica (aunque, en rigor, las causas de las migraciones son más complejas y parece difícil reducirlas a la exclusiva diferencial de riqueza).

A medio plazo, la Unión Europea y los distintos Estados miembros necesitan revisar su política de inmigración. Al menos por tres razones: por el fracaso de la política actual, por nuestros propios intereses demográficos y económicos, y por cultura democrática, entendida en sentido amplio. Todos los expertos concuerdan en que la política actual de poner en primer plano la actuación policial, la externalización de fronteras y los criterios securitarios no impide la inmigración irregular y que, en la mayoría de las veces, sólo la hacen más larga, penosa y arriesgada. En segundo lugar, como señalan de forma reiterada diversos estudios de la ONU, Eurostat y la propia Comisión, la Unión Europea necesita de la inmigración para mantener su población, cada vez más envejecida, su estructura productiva y su dinamismo económico. Ante este panorama a medio plazo, que la crisis no modifica, lo más sensato sería ir poniendo las bases de una política de inmigración común, que primara el acceso legal, la reagrupación familiar y unas políticas de integración que eviten tanto situaciones de exclusión y/o segregación para los recién llegados como posibles fuentes de tensión social, más o menos interesada.

Es cierto que la crisis y el aumento de las corrientes políticas xenófobas no favorecen estos debates. No es menos cierto que esa expansión de la xenofobia tiene mucho que ver, además de con el ambiente de inseguridad vital que genera la crisis, con la renuncia de la mayoría de políticos y líderes de opinión a combatir las tesis de la prioridad nacional, el recelo contra el otro o las posiciones abiertamente xenófobas. O se deshacen las falacias antiinmigración, se colocan los problemas en su sitio y se definen bien los retos que se deben afrontar, o bien las corrientes más xenófobas y antidemocráticas van a seguir extendiéndose.

Y ese es un cáncer que corroe la cultura democrática, degrada a la propia sociedad europea y traslada la misma lógica de la frontera externa al interior de la fortaleza, creando múltiples y diferentes “otros”. Un día son los gitanos europeos, como acaba de suceder en Francia, donde se ha expulsado a una adolescente, deteniéndola en la excursión escolar en que participaba. Otro día son los recelos ante los inmigrantes de países comunitarios, principalmente rumanos y búlgaros, que son vistos como “gorrones” de nuestro Estado de bienestar.

A este paso, como decía el poema de Bertolt Brecht, cuando se declare el carácter indeseable de los pobres, improductivos e inservibles, aunque sean nacionales, será demasiado tarde para reaccionar.

_________________

(1) FRA (2013): “Derechos fundamentales en las fronteras marítimas del sur de Europa”. Resumen operativo [http://fra.europa.eu/en].

(2) Justo lo contrario de lo que ha ocurrido hasta ahora. Recuérdese que en febrero de 2011, en plena revolución tunecina, ante la llegada de más de 4.000 tunecinos a Lampedusa en una semana y su posterior traslado a la península, ante el temor de que se dirigieran a Francia donde muchos de ellos y ellas contaban con familiares, el Gobierno de París cerró su frontera con Italia y llegó a suspender el tren transalpino para impedirles el paso.